BU-Rating: Das sind die besten Anbieter laut Franke und Bornberg

Der jahrzehntelange Wettbewerb und Vergleich durch Produktratings hat die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) laut den Experten des Analysehauses Franke und Bornberg zur Produktkategorie mit dem höchsten Qualitätsniveau gemacht. „Verbesserungen sind im Leistungskern kaum noch möglich“, erklärt Michael Franke, Gründer und Geschäftsführer der Franke und Bornberg GmbH. Die Versicherungsbedingungen der meisten Tarife seien inzwischen „ohne ernsthaften Makel“, so die Analysten.

Seit 15 Jahren befinden sich die Anbieter zudem in einem harten Preiswettbewerb. Was sich im ersten Moment positiv für potenzielle Kunden anhört, kann sich aber auch negativ auswirken, sowohl für Versicherer als auch für Kunden. „Läuft der Wettbewerb aus dem Ruder, kommen Überschüsse unter Druck und bei der Leistungsregulierung wird auf die Bremse getreten“, warnt das Analysehaus im Zuge der Veröffentlichung seines aktuellen BU-Rating-Jahrgangs.

Ratingkriterien angepasst

Franke und Bornberg hat daher seine Ratingkriterien angepasst. Standardleistungen, die sich nicht länger zur Differenzierung eignen, werden im neuen Rating weniger stark gewichtet. „Für Selbstverständlichkeiten gibt es keine Extrapunkte mehr“, erklärt Franke. Diese Kriterien blieben allerdings weiterhin als Mindeststandards im Rating. Das soll verhindern, dass Versicherer einmal erreichte Standards unterlaufen oder für Kunden negative Regeln einführen. Darunter sind beispielsweise weltweiter Versicherungsschutz, der Verzicht auf abstrakte Verweisung bei Erstprüfungen oder kundenfreundliche Regelungen, wenn die Anzeigepflicht schuldlos verletzt wird.

Mehr Punkte als zuvor vergeben die Experten beispielsweise für schnelle Leistung bei Arbeitsunfähigkeit oder für besonders kundenfreundliche Regelungen bei Wegfall von Krankengeld.

Des Weiteren zieht Franke und Bornberg seit dem Jahr 2019 auch das Abschneiden beim BU-Leistungspraxisrating zur Bewertung von BU-Tarifen heran, ebenso wie aktuelle Ergebnisse aus dem map-report BU-Stabilität, der unter anderen untersucht, wie zukunftsfähig BU-Versicherer aufgestellt sind.

Die besten Anbieter in der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung

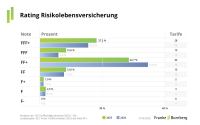

Im Rating zur Selbstständigen BU (SBU) haben die Experten 121 Tarife und Tarifkombinationen von 54 Versicherern nach 74 Kriterien analysiert. Das Update der Ratingkriterien hat die Ergebnisse im aktuellen Jahrgang verschoben: Im vergangenen Jahr hat noch mehr als jeder zweite Tarif (57%) die Bestnote FFF+ erhalten. Dieses Jahr ist es nur noch jeder dritte Tarif (34,71%, siehe Grafik). Insgesamt konnten 17 Versicherer mindestens einen Tarif in der Spitzengruppe platzieren. Es sind (in alphabetischer Reihenfolge):

- Allianz

- Alte Leipziger

- AXA

- Continentale

- DBV Deutsche Beamtenversicherung

- Deutsche Ärzteversicherung

- Dialog

- ERGO

- Gothaer

- Hannoversche

- HDI

- LV 1871

- Münchener Verein

- NÜRNBERGER

- SIGNAL IDUNA

- Stuttgarter

- Zurich Deutscher Herold

Die besten Anbieter in der selbstständigen Erwerbsversicherung (SEU)

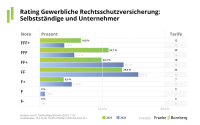

Für das Rating in der selbstständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherung (SEU) hat Franke und Bornberg 18 Tarife und Tarifvarianten von zwölf Versicherern analysiert. Das Angebot in der SEU schrumpft seit Jahren. „Oft wird unterstellt, sie biete Versicherungsschutz zweiter Klasse“, kommentieren die Experten. Doch gerade für körperlich Arbeitende stelle sie eine bezahlbare Alternative zur BU dar. Zudem leistet sie auch bei Erwerbsunfähigkeit bei psychischer Erkrankung.

Die Qualität erweist sich als hoch. Acht von 16 Tarifen werden als „hervorragend“ (FFF+) bewertet, weitere acht erhalten die zweitbeste Note „sehr gut“ (FFF). Eine schlechtere Gesamtbewertung erhält keiner der getesteten Tarife (siehe Grafik). Sechs der zwölf Anbieter haben mindestens einen Tarif mit der Höchstnote im Angebot. Das sind die folgenden (in alphabetischer Reihenfolge):

- Continentale

- Dialog

- EUROPA

- Provinzial

- VOLKSWOHL BUND

- Zurich Deutscher Herold

Aktuelle Trends in der BU

Welche „Trends“ gibt es gerade in der BU? Auch das hat Franke und Bornberg im Rahmen des Ratings untersucht. Ein solcher Trend geht beispielsweise zu höheren Nachversicherungsgarantien. Laut Franke und Bornberg sind Nachversicherungsgarantien zwar nützlich und wichtig, Versicherer sollten jedoch darauf achten, zusätzliche Leistungen ohne erneute Risikoprüfung nur in einem „vertretbaren Rahmen“ zu gewähren. „Andernfalls besteht die Gefahr, dass Rentenhöhen erreicht werden, die die üblichen und berechtigten Annahmekriterien umgehen“, warnt Philipp Wedekind, Leiter Ratings Vorsorge und Nachhaltigkeit bei Franke und Bornberg.

Kritisch sehen die Analysten die Entwicklung bei bisher drei Versicherern, auf die konkrete Verweisung zu verzichten. Durch solche „großzügigen Geschenke an wenige Versicherte“ werde das Kollektiv der Versicherten zur Kasse gebeten und die Stabilität des Bestands gefährdet. Es fehlen Rechengrundlagen und Erfahren, so Franke und Bornberg. Ähnlich sauer stößt den Experten der vollständige Verzicht auf Umorganisation bei Selbstständigen auf. „Wenn Versicherer bei Betrieben mit weniger als fünf oder mittlerweile zehn Beschäftigten auf Umorganisation verzichten, geht das in Ordnung. Ein genereller Verzicht ohne Ansehen der individuellen Gegebenheiten aber ist auf unserer Watchlist in Sachen Stabilität.“ (js)

Die Ergebnisse des Ratings zur SBU 2025 und des Ratings zur SEU 2025 können auf der Franke und Bornberg Website eingesehen werden.