Mit Vollgas aufs Forum betriebliche Versorgung

Am 27.06.2024 stehen beim Forum betriebliche Versorgung (bV) wieder die Themen betriebliche Altersversorgung (bAV), betriebliche Krankenversicherung (bKV) sowie betriebliche Arbeitskraftsicherung (bAKS) im Mittelpunkt. Zur 21. Auflage des Branchenevents lädt AssCompact Wissen in diesem Jahr nach Köln in die Motorworld.

Ob es um rechtliche Änderungen oder Produktneuheiten geht – das Forum bV bringt Vermittlerinnen und Vermittler auf den neuesten Stand. Für alle, die ihr Fachwissen im Bereich der betrieblichen Versorgung vertiefen möchten, liefert das Forum bV wichtige Inhalte und zeigt den Teilnehmenden Trends zum Thema auf, die die Versicherungswelt aktuell bewegen.

Drei Keynotes machen Lust auf mehr

Auch in diesem Jahr werden drei Keynote-Speaker ihr Fachwissen mit dem Publikum teilen.

- Den Auftakt übernimmt Dr. Uwe Langohr-Plato, Inhaber der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Langohr-Plato, mit dem Vortrag „Quo vadis, bAV? Betriebsrentenstärkungsgesetz II: Was können wir vom Gesetzgeber erwarten und was nicht?“.

- Gleich danach wird Georg Pamboukis, geschäftsführender Gesellschafter der GPI-Service-Center GmbH & Co. KG, die bAV aufgreifen und sein Know-how präsentieren. Mit seinem Vortrag „Beraten, abwickeln, verwalten – so geht bAV heute!“ lockt er die Teilnehmenden ebenfalls ins Motorworld-Plenum.

- Der dritte Keynote-Vortrag kommt von Prof. Dr. Thomas Dommermuth, Gesellschafter der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, der über die „GGF-Versorgung und die aktuelle Situation in diesem Bereich mit Vertriebschancen“ spricht.

Durch den Tag auf dem Motorworld-Plenum führt Oliver Dahmen, Leiter Vertrieb der bbg Betriebsberatungs GmbH.

Für Beratungs-Know-how auf C-Level

Wie lässt sich die Beratungsqualität noch verbessern und wie wird man den Kundenansprüchen möglichst gerecht? In speziell ausgewiesenen Bereichen werden zahlreiche Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen rund um die betriebliche Versorgung angeboten. Auch hier können Vermittlerinnen und Vermittler praktische Learnings für die Beratung und wertvolles Wissen zu den Innovationen der Aussteller mitnehmen. All dies soll sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen und kann darüber hinaus neue Impulse liefern. Neu ist in diesem Jahr ein Silent-Conferencing-Konzept: Dazu werden für die Vorträge Kopfhörer ausgegeben.

Netzwerken beim Vor-Ort-Event

Vor-Ort-Events sind natürlich auch der ideale Treffpunkt zum Netzwerken und um neue Kontakte zu knüpfen. Auch das wird auf dem Forum bV großgeschrieben. Denn vor und nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, sich an den Ständen der rund 20 Aussteller weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, Lösungen und Konzepte einzuholen und mit Branchenkollegen und Produktanbietern ins Gespräch zu kommen.

Herzlich eingeladen

Das Forum bV richtet sich einerseits an Vermittler, die ihr Portfolio um den Bereich betriebliche Versorgung erweitern wollen, andererseits aber auch an Profis, die sich auf den neuesten Stand bringen möchten. Zum Abschluss des Eventtages findet noch ein geführter Rundgang durch die Motorworld statt (sponsored by Continentale).

Weiterbildungszeit sammeln

Vermittlerinnen und Vermittler können auf dem Forum bV mit dem Besuch der Vorträge bis zu 3,5 Stunden Weiterbildungszeit sammeln. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Weiterbildungszeit an die Initiative „gut beraten“ zu übermitteln.

Mitwirkende Gesellschaften

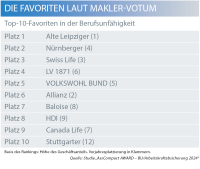

Allianz | Alte Leipziger | AXA | Barmenia | Canada Life | Continentale | Dialog | die Bayerische | Die Stuttgarter | ERGO | Fonds Finanz | NÜRNBERGER | Penseo | R+V | Swiss Life | Versicherungskammer Maklermanagement | VOLKSWOHL BUND | wayly | Xempus/eVorsorge

Weitere Informationen und Anmeldung unter: asscompact.de/forum-betriebliche-Versorgung

Dr. Uwe Langohr-Plato

Dr. Uwe Langohr-Plato  Georg Pamboukis

Georg Pamboukis  Prof. Dr. Thomas Dommermuth

Prof. Dr. Thomas Dommermuth