„German Angst“: Sicherheit steht für die Deutschen vor Rendite

Das Klischee des risikoaversen Deutschen stammt vielleicht doch nicht von irgendwoher. Eine aktuelle Studie der Gothaer, die zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut forsa durchgeführt wurde, zeigt, dass für den Deutschen bei der Geldanlage das Thema Sicherheit an erster Stelle steht – und zwar bei 50% der Anleger. Andere Anlagemöglichkeiten, die renditefokussierter sind, erfreuen sich weniger Beliebtheit.

Sparbuch ist am beliebtesten

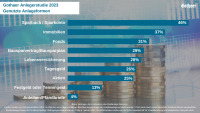

Wie schon in den Vorjahren legen die Deutschen ihr Geld am häufigsten auf dem Sparbuch oder einem Sparkonto an. 2022 waren es, so die Gothaer-/forsa-Studie 46%. An zweiter Stelle kommen dann die Immobilien mit 37%. Fonds und Bausparverträge oder -pläne werden von 31 bzw. 29% genutzt. Ein ähnlicher Anteil der Befragten (25 bis 28%) legt Geld in Aktien, Lebensversicherungen oder Tagesgeld an. Fest- oder Termingelder (13%) sowie Anleihen, Staatsanleihen oder Pfandbriefe (4%) werden nur wenig genutzt. Darüber hinaus geben 15% der Befragten an, andere Formen der Geldanlage zu nutzen oder derzeit gar kein Geld mehr anzulegen (16%).

Für Christof Kessler, Vorstandssprecher der Gothaer Asset Management, ist es „bemerkenswert, dass trotz der weiter geringen Zinsen das Sparbuch immer noch die beliebteste Anlageform der Deutschen ist“, da diese Anlageform kaum Rendite biete und die Inflation nicht ausgleiche. Der Sparer verliere also am Ende Vermögen.

Sicherheit bleibt wichtigstes Anlageziel

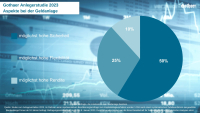

Fast die Hälfte der Befragten, die ihr Geld in Form von Fonds anlegen, investieren dabei in Aktienfonds (48%) oder Mischfonds (46%). Nachhaltigkeitsfonds (29%), Indexfonds, also ETFs, (28%) und Rentenfonds (22%) werden jeweils von rund einem Viertel der Befragten genutzt. In etwa jeder Zehnte investiert sein Geld in offene Immobilienfonds (11%) oder in vermögensverwaltende Fonds (10%). Garantiefonds (6%) und Geldmarktfonds (5%) werden lediglich von einer Minderheit der Befragten genutzt.

Im Hinblick auf Ziele, die mit einer Geldanlage verfolgt werden, halten 50% der Befragten eine möglichst hohe Sicherheit für den wichtigsten Aspekt. Ein Viertel gibt an, dass eine möglichst hohe Flexibilität, wie zum Beispiel die jederzeitige Verfügbarkeit des Geldes, für sie am wichtigsten ist. Für jeden Zehnten ist eine möglichst hohe Rendite am wichtigsten. (mki)

Zur Studie

Die Gothaer Studie zum Thema Anlageverhalten der Deutschen wurde bereits zum neunten Mal im Auftrag der Gothaer Asset Management AG (GoAM) vom Meinungsforschungsinstitut forsa durchgeführt. Die Befragung erfolgte im Zeitraum vom 05.01. bis 09.01.2023 mittels computergesetzter Telefoninterviews. Dabei wurden 1.016 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Bundesbürgerinnen und -bürger ab 18 Jahren repräsentativ befragt.

Bild: © gustavofrazao – stock.adobe.com