New Work – Wer bist du eigentlich?

Ein Artikel von Prof. Götz Piwinger, Mitbegründer der Orgabrain GmbH, Fachbuchautor, Coach, Berater, Trainer und Professor für People & Culture

Mittlerweile hat sich die Dynamik des Begriffes etwas abgeschwächt. Doch die Fragezeichen, was sich hinter dem Begriff „New Work“ verbirgt, sind geblieben – zumindest in der Zivilgesellschaft. In Organisationen – gemeint sind Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts, NGOs und natürlich Unternehmen – ist dieses Thema immer noch an Stelle Nummer eins der wichtigsten Projektplanungen. Allerdings hat sich der Begriff „New Work“ mittlerweile zu einem Sammelbegriff für ein Bündel von Maßnahmen der Modernisierung zum Zweck der Zukunftsfähigkeit entwickelt. Organisationen – ob klein oder groß – müssen darin gestärkt werden, schnell und gut auf Veränderungen zu reagieren. Warum ist diese Fähigkeit im Wettbewerb so entscheidend?

Schnelle Anpassung wird zum Überlebensfaktor

Die Einflüsse auf uns Menschen und die Unternehmen kommen meistens von außen und sind von uns nicht beeinflussbar. Typische Beispiele sind Pandemie, demografischer Wandel, Kriege, Embargos, Internationalisierung, EU-Richtlinien, Inflation, Fachkräftemangel oder Digitalisierung, um nur einige Beispiele zu nennen. Man hat den Eindruck, dass die Abstände zwischen den Ereignissen immer kürzer werden. Die Anforderungen an uns scheinen ständig zu steigen. Manche Ereignisse kommen parallel oder verschwinden schnell wieder. Mit jedem Impact entsteht eine neue Unsicherheit bei den Menschen und unser Verhalten verändert sich. Dies wirkt sich primär auf den Konsum und das Sicherheitsdenken aus. Für die Wirtschaft aus allen Bereichen bedeutet dies, dass die Fähigkeit zur schnellen Anpassung zum Überlebensfaktor wird.

Um die eigene Bereitschaft zu entwickeln, diese Fähigkeit auch wirklich anzuwenden, sind New-Work-Konzepte sehr sinnvoll. Sie bieten eine bestimmte Sicherheit, um auch in unklaren Situationen gut entscheiden zu können, und den Raum zur Kreativität für sinnvolle Lösungen, auch ohne auf eine Entscheidung „von oben“ warten zu müssen.

Es geht nur im Team

Kunden erwarten heute nachhaltige Produkte und Dienstleistungen, außerdem bequeme, digitale Anwendungen und einen exzellenten Service. Deshalb wird das Kundenerlebnis – die Customer Experience – zu einem der wichtigsten Indikatoren für den Erfolg eines Unternehmens. Ein gutes Produkt ist immer nur das Ergebnis eines guten Prozesses mit motivierten Teams. Um diesen Zustand zu erreichen, kommt New Work ins Spiel. Es ist wie in der Natur: Als Einzelne werden wir die Fähigkeit und Bereitschaft zur schnellen Veränderung vermutlich nicht hinbekommen. Es geht nur im Team.

Noch vor zwei Jahren habe ich New Work in einem meiner Bücher mit siebzehn Merkmalen beschrieben. Aus heutiger Sicht erscheint es sinnvoller, das Thema mit einem Satz zusammenzufassen: Das digitale Merkmal „Sharing“ muss in allen Bereichen der Unternehmenspraxis gelebt werden.

„Sharing“

Wie kann das funktionieren? Wenn wir Menschen zur Welt kommen, können wir nicht viel mehr, als an der mütterlichen Brust zu saugen. Erblicken wir das Licht der Welt als Frischling – und damit als Teil einer Wildschweinrotte –, dann wissen wir sehr schnell, dass es riskant ist, bei Vollmond auf die Waldlichtung zu gehen, denn dort könnte der Jäger warten. Werden wir als Fisch geboren, kennen wir vom ersten Tag an unseren Lebensraum, können uns selbstständig ernähren und bewegen. Weil uns Menschen diese Fähigkeit zur Schwarmintelligenz fehlt, brauchen wir digitale Krücken: Und dies sind moderne Wissensmanagementsysteme.

Die größeren Player in der Finanz- und Versicherungsbranche investieren derzeit massiv in diesem Bereich. Denn ein KMS (Knowledge Management System) unterstützt beim Innovationsmanagement und stellt gesicherte Informationen gezielt zur Verfügung. Hier entsteht Wissen (Innovation) immer im Team, es wird strukturiert und jedem Einzelnen gezielt zur Verfügung gestellt. Vom Vorstand bis zum Azubi.

Ziel von New Work: Schaffung einer motivierten Veränderungsbereitschaft in Organisationen

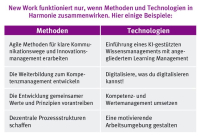

Menschen fühlen sich dann wohl und arbeiten am erfolgreichsten, wenn sie kommunizieren können, Feedback erhalten und bestimmte Rituale leben können. Dazu ein Beispiel für die Anwendung von Methoden und Technologien aus obigem Schaukasten.

Beispiel aus der Spalte Methoden: Werte- und Kompetenzentwicklung

Ergebnis: zielgerichtete Motivation durch die Aktivierung der Stärken. Vorbemerkung: Bei der Kompetenzerfassung wird die Art zu handeln erfasst, nicht das Verhalten. Bei der Talentmessung eines Vertriebsmitarbeiters im Außendienst wird eine hohe Kommunikationsbereitschaft festgestellt. Trotzdem ist diese Person nicht erfolgreich im Vertrieb, obwohl das doch anzunehmen wäre. Das eigene Kompetenzmodell im Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten zeigt beispielsweise, dass außer der Kommunikation auch die Kompetenz „Konsequentes Handeln“ stark ausgeprägt sein muss. Das war in unserem Beispiel nicht der Fall. In der Folge kann nun die Kompetenz „Konsequentes Handeln“ durch spezielle Methoden entwickelt werden, um die vertrieblichen Stärken voll nutzen zu können.

Beispiel aus der Spalte Technologie: Wissensmanagement

Ergebnis: massive Effizienzsteigerung und digital gesteuertes „Sharing“. Verträge können sich aus verschiedenen Gründen ändern. Gesetzliche Vorgaben oder Produktveränderungen führen dazu, dass alle Dokumente vom Vertrag über die Online-Infos und Werbebroschüren, Paketangebote etc. gleichzeitig verändert werden müssen und die Mitarbeitenden im Außendienst und im Vertragswesen über das „Was“ und „Warum“ der Änderungen informiert werden. Diesen gesamten Vorgang erledigt ein Wissensmanagementsystem. In dem Moment, wo das heilige Kerndokument verändert wird, werden alle im Zusammenhang stehenden Informationen und Dokumente automatisch mitgeändert und die Beteiligten erhalten entsprechende Informationen mit kleinen E-Learning Sequenzen.

Lebenslanges Lernen

New Work ist also mehr als bunte Möbel und flexibles Arbeiten. Es beschreibt die Entwicklung einer konsequenten und motivierten Veränderungsbereitschaft aller Teams. Im Kern von New Work steht das lebenslange Lernen. „Sharing“ bedeutet das aktive Teilen von Ressourcen und Wissen in klaren Prozessen. Die Einführung von New Work ist als Projekt (gemeinsames Ziel) zu verstehen. Es kann in kleinen Schritten umgesetzt werden. Für den langfristigen Überblick empfehlen sich Projekttools wie der NW-MAP (New Work Management Action Plan).

New Work: Du bist ein Projekt für die neue Leadership-Generation mit dem Willen, eine moderne Unternehmenskultur gestalten zu wollen.

Diesen Artikel lesen Sie auch in AssCompact 04/2023, S. 94 f., und in unserem ePaper.

Bild: © Sarah – stock.adobe.com

Prof. Götz Piwinger

Prof. Götz Piwinger